困ったなあ

どうしたの?

リーディングとか文法問題はできるようになってきたんだけど、どうやってリスニングの勉強をしたらいいのかよく分からないんだよー。

教材もあんまり見つからなくて…

それなら、オススメのウェブサイトがあるから、教えてあげるよ。

ちょうどいいから、今日はそれを使ってどんな風にリスニングのトレーニングをすればいいかを一緒に考えてみよう!

今回は、ドイツ語学習者向けコンテンツが豊富に用意されたウェブサイト Deutsche Welle を使って、リスニング練習をしていく方法をご紹介します!

目次

みなさんの中に、こんな悩みをお持ちの方はいませんか?

独検の二級(準一級)受けたい!リーディングとかはなんとかなりそうだけど、リスニングがあんまり対策できてなくて不安・・・

書店などを見ていても、ドイツ語のリスニング教材はあまりありません。

文法やリーディングの勉強が進み、初級者からステップアップする一方で、リスニングについてはトレーニング方法がわからない。このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか(筆者はそうでした)。

こんな時にオススメなのが、Deutsche Welle が提供してるドイツ語学習用コンテンツなんだよ。

Deutsche Welle って?

Deutsche Welle

Deutsche Welle はドイツでラジオ、テレビ、インターネットでの放送事業を国際的に行なっている団体です。Deutsche Welle のウェブサイトではドイツ語学習者用のコンテンツが豊富に用意されており、ドイツ語を学ぶのにとても便利です。ドイツ語のサイトですから、初級者の方には扱いづらいかもしれません。

筆者はドイツに留学して初めて Deutsche Welle の存在を知り、こんな便利なサイトがあるのか、と感動しました。同時に、日本にいた時から知っていればドイツに来る前にもっと準備ができたのに、とも悔しい思いをしました。今勉強されているみなさんに同じ思いをさせないためにも、ここで共有しておきたいと思います。

このウェブサイトでは、多様なレベルのドイツ語学習者に向けて、様々なコンテンツが用意されています。

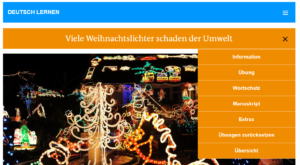

その中でも、DEUTSCH AKTUELL というコンテンツでは、ドイツの時事問題をテーマにしたリスニング教材が大量に提供されています。

ドイツ語が聴けるだけでなく、内容や単語の確認問題、リスニングのスクリプト、ドイツ語での説明がついた単語リストなど、便利なものが揃い踏みです。

DEUTSCH AKTUELL ではB1向けのコンテンツと、B2・C1向けのコンテンツが用意されていますが、独検2級や準1級を目指す方は、差し当たりB1向けの Top-Thema を試してみるとよいと思います。本記事でもこれを扱います。

Deutsche Welle のリスニング教材

それでは、Deutsche Welle を使って具体的にどのようにリスニングのトレーニングを行えばよいか、順を追ってみていきましょう。

前の章の最後でも述べたように、B1向けの Top-Thema を使って説明していきます。

その前に、トレーニングの目的を共有しておきましょう。

独検などの検定試験を考えた時、内容の正誤問題に対応できるようになることが大きな目標になるでしょうから、この記事では「聞いた文章全体の大まかな流れを把握し、趣旨を理解する練習をすること」と、その中で「語彙を増やすこと」を目的に設定します。

サイトを開くと、LEKTION がたくさんあることがわかると思います。

左上の最新のものから順に、LEKTION がずらりと並んでいます。

また、こちらのページではありませんが、2008年から今までのアーカイブがまとまったページもありますから、選ぶ分には選り取り見取りです。

この中から自分が「興味」を持ったものを選びましょう。「全部やらなきゃ!」と意気込む必要はありません。

せっかくですから、リスニングトレーニングが終わってから聞いてよかったなあとか、面白い話だったなあと思えそうなものを選ばないと損です。

こうしたことがモチベーションにつながる大事なことだと私は思います。大変なことはやりがいや楽しみがないとなかなか続けられませんからね。

重要

興味のある LEKTION を選んだ後、すぐにリスニングを始めるのはあまりオススメしません。

自分の現在の実力をテストするときにはその方が良いと思いますが、トレーニングをするときには、リスニング前の準備をした方が良いです。

これは私たちの母語である日本語であっても同じことで、馴染みのないテーマの話や、自分が知らない言葉がたくさん出てくる話は基本的には聞いてもよくわかりません。

学校などでも難しい授業を受けて、「結局なんだかよく分からなかった」で終わってしまうことを避けたい時、私たちは予習をしますよね。

外国語のリスニングのトレーニングでもそれは同じです。準備をすることでよりよく学ぶことができます。焦らずに取り組みましょう!

ポイント

LEKTION を選んだら、まずはタイトルとその下にある要約文を落ち着いて読みましょう。これから聞く文章の核になる情報が記されているはずです。

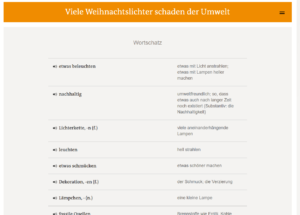

どのような単語が鍵になっているのか、Wortschatz の単語リストとそれぞれのドイツ語の説明に目を通して確認しましょう。

ページ上部のタイトル横にある「=」マークを押すと、Wortschatz のページに進むことができます。

↓

↓

日本語の辞書を使っても構いません。全ての単語をきっちりと端から端まで理解する必要もないと思います。

ここでエネルギーを使いすぎて、やる気をなくしてしまうくらいならば、ほどほどにして次に進みましょう。

Top-Thema のサイトが移転した関係で、2020年以前の LEKTION に関しては、見た目や構成が異なっています。

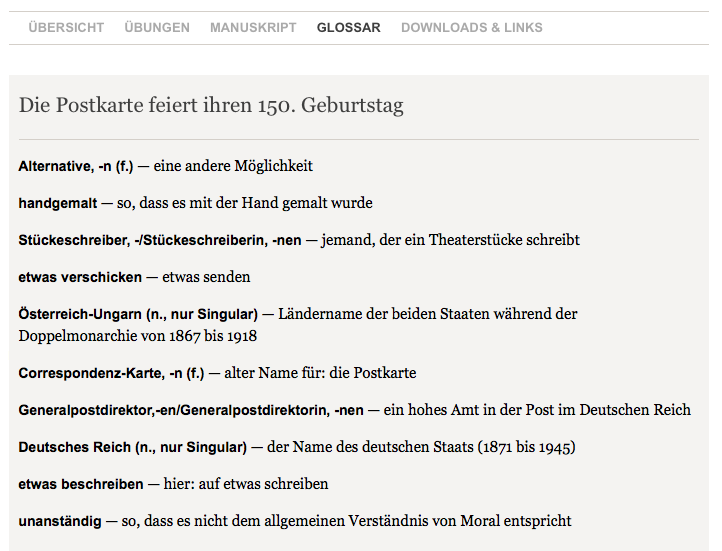

2020年以前の LEKTION の場合、GLOSSAR にて単語リストをチェックしましょう。

次に、内容把握問題に目を通しておきましょう。

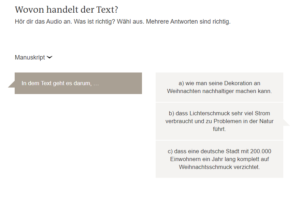

各 LEKTION のページを進むと出てくる Wovon handelt der Text? や、Was steht im Text? が内容把握問題に該当します。

(2020年以前の LEKTION では、ÜBUNGEN の Was steht im Text? が該当します。)

ここで大事なのは、これから聞くことがどういう内容なのか、ふんわりとしたイメージを掴み、リスニングをより良いものにすることです。

これまでの準備を踏まえた上で、実際に聴いてみましょう。

ここで、一言一句を正確に聴き取ろうとしなくても構いません。一つの単語を聞き取れなかった時にそれを気にして引きずってしまうと、そのあとのことが頭に全く入ってきませんから、むしろ逆効果です。

内容把握で必要なのは、聞き取れなかったことをあまり気にせず、事前にチェックしたタイトルやキーワード(単語)から全体の流れや要旨を把握しようと努めることです。

これには慣れが必要ですから、練習していきましょう。

聴き終わったら、自分がどれくらい理解できていたかをチェックし、よく分からなかった部分を確認しましょう。

内容をきちんと理解できていたか、先ほど目を通しておいた練習問題で確認してみましょう。

間違ってしまったら、もう一度答えに関係がありそうなところだけ聞いてみるなどして、確認してみましょう。

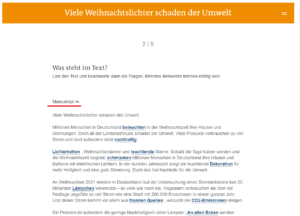

リスニング作業が終わったら、スクリプトに目を通しましょう。各ページにある「Manuskript」の文言をクリックすると、スクリプトが表示されます。

(2020年以前の LEKTION でも、MANUSKRIPT の項目を選択してくださいね◎)

この際、隅から隅まできっちりと確認する必要はないと思います。うまく聞き取れなかった部分や、確認しておきたいと思った部分を重点的に見るだけでも構いません。

ここで自分が「何を聞き取れていなかったのか」だけはしっかりとチェックし、自分の弱点として記録しておきましょう。これが次につながります。

最後に、その LEKTION で学んだ表現や単語、判明した自分の弱点をまとめるなどして振り返りができれば理想的です。

その際に全てをかき集める必要はありません。

スマートフォンやタブレットで作業されるなら Wortschatz や Manuskript のスクリーンショットを撮ったり、メモのアプリに軽く記録しておいて次の日にみてみるくらいでも構いません。

あれもこれも、というやり方は、人にもよりますが、長続きしないことが多いです。記録する単語の最大数などをあらかじめ決めておくなどして、気分良く、長続きできる範囲で取り組みましょう。

今回は、Deutsche Welle のドイツ語学習用コンテンツの紹介と、それを使って聴解のトレーニングをする方法をお伝えしました。

紙幅の都合上、限られたことしかお伝えできませんでしたが、この記事がみなさんのステップアップに役立てばと思います。

何よりもみなさんにお伝えしたかったのは、楽しんでドイツ語を学んでほしいということです。

「継続は力なり」と言うように、続けることはとても大切です。しかし、継続するためには何よりも楽しみややりがいが不可欠です。

みなさんがご自身のペースで、実りあるドイツ語ライフを送れることを心から願います。

それではまた別の記事でお会いしましょう。Auf Wiedersehen und viel Spaß!

「Deutsche Welle は少し難しかったなあ」って人にはこの下で紹介してる本がオススメだよ。

Deutsche Welle のコンテンツが少し難しかった、という方は、三修社から出版されている『耳が喜ぶドイツ語』(2019年)をご購入されると良いと思います。

スピードは結構速いですが、100以上ものコンテンツが収録されていますし、日本語訳も付いています。

また、最初の方のコンテンツは文量も少ないため、とっつきやすいかと思います。

本記事の内容がこの本を使ったトレーニングにそのまま転用できるわけではありませんが、参考にしていただければと思います。

この記事を書いた人

Konischi

大阪の大学院生(修士)。ドイツの国語科の教科書について研究中。

Twitter (@y_konischi)で役に立ちそうなドイツ語情報を投稿したりしていなかったりします。お力になれることがあればぜひお声がけください。