クリスマスが近づいてきましたね♩

クリスマスはドイツ語で Weihnachten(ヴァイナハテン)、メリークリスマスは Frohe Weihnachten!(フローエ ヴァイナハテン)と言います。

この記事では、他にもクリスマスがもっと楽しくなるドイツ語を実際にドイツで撮影した写真と一緒にたくさん紹介します。

ドイツのクリスマス文化を学びながら、関連するドイツ語を一緒に確認していきましょう!

※発音しやすいように一部カタカナ表記も付けていますが、読み方はあくまでも参考として考えてください。

初めに紹介した通り、クリスマスはドイツ語で Weihnachten(ヴァイナハテン)です。

日本では一種のイベントとして楽しまれるクリスマスですが、キリスト教文化圏であるドイツでは、ひとつの文化として盛大に祝われます。

みんなの気持ちの方向性は、日本の「お正月」に近いよ〜!

「クリスマスに」と言いたいときは、an Weihnachten または zu Weihnachten となることを合わせてぜひ覚えておきましょう!

Was wünschst du dir zu Weihnachten?

クリスマスには何がほしいの?

また、12月24日クリスマスイブは、ドイツ語で Heiligabend(ハイリヒアーベントゥ)と言います。

Heilig(聖なる)+ Abend(夜)= Heiligabend(聖なる夜 = クリスマスイヴ)という構成です。

am Heiligabend(クリスマスイブに)と前置詞とセットでぜひ覚えておきましょう!

Ich wollte am Heiligabend keine Überstunden machen.

クリスマスイブに残業なんてしたくなかった。

ドイツ語で「メリークリスマス!」は、Frohe Weihnachten!(フローエ ヴァイナハテン)でしたね!

これを日本語に直訳すると「ハッピーなクリスマスを」「喜ばしいクリスマスを」のようになります。

形容詞 froh(フロー)が鍵となるフレーズです。

froh は「嬉しい、楽しい、喜ばしい」のようなポジティブ意味で日常生活でもよく使われます。

Ich bin froh.

私は嬉しいです。

複数形4格の形容詞の格変化が起こり、froh の語尾に e がついて frohe(フローエ)となっていることに注意してください。

Weihnachten はここでは複数形です。

Frohe Weihnachten! と同じ意味で Fröhliche Weihnachten!(フロゥーリッヒェ ヴァイナハテン)もよく耳にします。

fröhlich は froh とほぼ同じ意味の形容詞です。

他には、Frohes Fest!(フローエス フェストゥ)とも言うことができます。

こちらは日本語にすると「喜ばしい祭日を!」という感じです。

クリスマスプレゼントは、Weihnachtsgeschenk(ヴァイナハツゲシェンク)と言います。

ドイツでは、子どもだけでなく大人同士(家族、恋人など)でもプレゼント交換をすることが多いです。

サンタさんを信じているのは日本もドイツも同じです◎

ドイツでは、地域や家庭によって、プレゼントを持ってきてくれる「サンタクロース」を意味するドイツ語が異なります。

まずは、日本でもおなじみの赤い服を着たサンタクロース。

ドイツ語では Weihnachtsmann(ヴァイナハツマン)と言います。

クリスマスにプレゼントを運んでくれるのは Christkind(クリストゥキントゥ)だと言われている地域(特に南の方)や家庭も多いです。

Christkind は日本語で「幼児キリスト」です。

私たちが想像する赤い服を着たぽっちゃりお腹のサンタさんではなく、「天使」の方がイメージに近いかもしれません。

また、日本では「寝ている間にサンタさんがきて、次の日起きると枕元にプレゼントが置いてある」というのが一般的だと思いますが、ドイツの家庭では、ツリーの下にプレゼントを集めて置く Bescherung(ベシェールン)が多いです。

大人になっても家族内でプレゼント交換をすることが多いので、逆にこのプレゼント準備(Geschenke besorgen)にストレスを感じる人もいるみたいです。確かに、大変そうですよね..!

ここからは、クリスマス当日までの準備期間について説明していくよ!

Advent(アドベントゥ)は日本語で「待降節」と訳されることが多いです。

クリスマスを迎えるための準備期間と考えると分かりやすいかもしれません。

アドベント期間 Adventszeit(アドベンツツァイトゥ)は、クリスマスまでの日曜日を4回含むのが特徴です。

なので、毎年アドベント期間が変わります。

Einen schönen ersten Advent!(素敵な第一アドベントを過ごしてね!)というような挨拶を、毎日曜日に送りあう人もいます。

第一アドベントはドイツ語で der erste Advent というように、序数 erst を使って表現するのに注意しましょう。

第一アドベントから第四アドベントまで、毎週日曜日 Adventssonntag(アドベンツゾンターク)に毎週一本ロウソクを灯していきます。

その時に使う、4本のロウソクが立ったリースのことをAdventskranz(アドベンツクランツ)といいます。

Adventskalender(アドベンツカレンダー)とは、クリスマスまでの日数を数えるためのカレンダーのことです。

日本でも最近は人気で、身近なところだと例えばカルディで買うことができます♩

先ほど説明したアドベント期間とは厳密な繋がりは薄く、いつも12月1日にスタートします。

12月1日から24日までの「窓 Türchen(トゥアヒェン)」がついており、一日一回開けて中身を見る仕組みになっています。

開けた時にイラストが出てくるシンプルなカードから、お菓子などのちょっとしたプレゼントが入っているカレンダー、化粧品の入っているカレンダーまで様々です。

手作りのアドベントカレンダーを作ってプレゼントする人もいます。

本場ドイツのクリスマスマーケットには、ぜひ一度は行ってみてほしいです♩

ドイツ語で Weihnachtsmarkt(ヴァイナハツマアクトゥ)と言います。

クリスマスマーケットでワインのスパイス煮込み Glühwein(グリューヴァイン)を飲みながら友だちや家族と笑い合う時間は、冬の寒さを忘れさせてくれます♩

クリスマスマーケットでは、くるくる回るクリスマスピラミッド Weihnachtspyramide(ヴァイナハツピュラミーデ)を見ることも多いです。

ぜひ探してみてくださいね!

ちなみに、Markt(市場、マーケット)を使うとき、ドイツ語では前置詞 auf を取ります。

移動(wohin)なのか場所(wo)なのかによって格が変わることに注意しましょう!

Ich gehe heute auf den Weihnachtsmarkt.

私は今日クリスマスマーケットに行く。

Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt.

私は昨日クリスマスマーケットにいた。

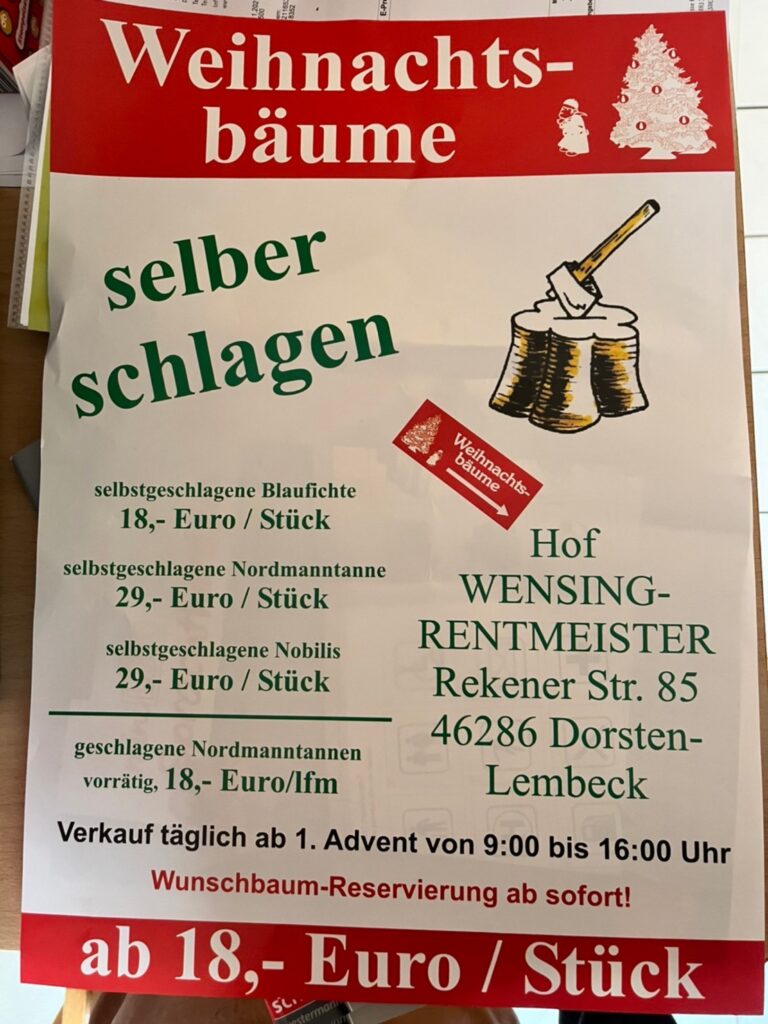

クリスマスツリーはドイツ語で Weihnachtsbaum(ヴァイナハツバウム)といいます。

街中で見かけることはもちろん、家でもツリーを用意して飾り付け schmücken(シュミュッケン)を楽しむ家庭が多いです。

また、人工のツリーではなく本物のもみの木 Tannenbaum(タネンバウム)を飾る家庭も多いです。

キリストが誕生した時のシーンを人形などで表したものを Krippe(クリッペ)と言います。

教会ではもちろん、クリスマスマーケットやクリスマスの時期の家庭内でもよく見かけます。

クッキー作り Plätzchen backen もクリスマス期間に行う人が多いです。

クッキーはドイツ語で Plätzchen(プレッツヒェン)、オーブンで焼くことを backen(バッケン)です。

▼過去にVollmondでは Plätzchen(クッキー)のドイツ語レシピを公開しています。

ドイツでは、12月6日を聖ニコラウスの日 Nikolaustag(ニコラウスターク)としてお祝いします。

前日の夜、靴を磨いて玄関に置いておくと、ニコラウスが来て中にお菓子を入れてくれるかも・・?という日です。

ニコラウスは、3世紀に活躍した聖職者の聖ニコラウスを指しているのですが、サンタクロースのモデルになった人物として知られています。

※サンタクロースの起源には諸説あります。

慈悲深い人物であったニコラウス。

ある日家計に苦しむ3姉妹の存在を知った彼は、煙突からその家にお金を投げ入れます。すると、その袋が暖炉横にあった靴に入りました。

このニコラウスの逸話にちなんだ風習が、現在の Nikolaustag です。

ちなみに、このニコラウスの日には

「良い子にしていないと、ニコラウスからお菓子をもらうことはできず、その代わりにブラックサンタが来てしまう」

という迷信があります。

このブラックサンタは、名前を Ruprecht(ルプレヒト)といい、いい子にしていなかった子のところに来てお菓子ではなく灰を置いていくんだとか・・?

※オーストリアではKrampus(クランプス)と言うそうです。

クリスマスソングはドイツ語で、Weihnachtslied(ヴァイナハツリートゥ)といいます。

以下、有名な歌を紹介しますので、ぜひ音楽に合わせて一緒に歌ってみてください♩

日本語でも人気な「もみの木」、実はもとはドイツ語の曲だったんです♩

ドイツ語では O Tannenbaum(オー タネンバウム)と言います。

「クリスマスのパン屋さん」というタイトルのかわいい曲で、子どもたちに大人気の曲です。

| Weihnachten | クリスマス |

| Frohe Weihnachten! | メリークリスマス! |

| Heiligabend | クリスマスイブ |

| Weihnachtsgeschenk | クリスマスプレゼント |

| Weihnachtsmann | サンタクロース |

| Christkind | プレゼントを運んでくれる天使 |

| Bescherung | クリスマスプレゼントの山 |

| Geschenke besorgen | プレゼント用意 |

| Advent | 待降節 |

| Adventszeit | アドベント期間 |

| Adventssonntag | 待降節中の日曜日 |

| Adventskranz | アドベントクランツ |

| Adventskalender | アドベントカレンダー |

| Türchen | (アドベントカレンダーの)窓 |

| Weihnachtsmarkt | クリスマスマーケット |

| Glühwein | ワインのスパイス煮込み |

| Weihnachtspyramide | クリスマスピラミッド |

| Weihnachtsbaum | クリスマスツリー |

| schmücken | 飾り付ける |

| Tannenbaum | もみの木 |

| Krippe | クリッペ |

| Plätzchen backen | クッキー作り |

| Nikolaustag | 聖ニコラウスの日 |

| Ruprecht | ルプレヒト |

| Weihnachtslied | クリスマスソング |

それでは皆さん、Frohe Weihnachten!