「今のあなたのドイツ語力で、1番足りていないと感じるのは何ですか?」と聞いて、1番多く返ってくる答えが単語力です。

そんな私komachiもまだまだ語彙力不足に悩む一学習者ではあるのですが、試行錯誤を重ねながら、ドイツ語の最上級レベルであるC2試験に合格できました(C2合格体験記はこちら)。

この記事では、そんな私のこれまでの経験を踏まえ、実際に効果を感じている単語の覚え方・勉強法をご紹介します。

「単語が全然覚えられない…」「覚えても、すぐに忘れてしまう…」

今悩んでいる方の参考になれば嬉しいです!

ここでは、単語学習に取り組むにあたり知っておきたい2つのポイントを紹介します。

単語をたくさん覚えるには、テクニックももちろん大事ですが、単語学習とどう向き合うか、という「心のあり方」はそれ以上に大切です。

語彙学習の全ての土台になるのがマインドセット!

単語学習の基本

単語をなかなか覚えられなかったり、すぐに忘れてしまったりしても、それはあなたの能力や年齢のせいではないので、安心してください◎

人間の脳は、ある情報に何度も出会うことでようやく「これは大切なこと」と判断して、記憶するようにできています。なので、一度で覚えられないのは、ごく自然なこと。

「またこの単語を忘れてしまった…」と落ち込むのではなく、「また出会えたね。久しぶり!」くらいポジティブな気持ちで向き合いましょう。

私は、ちゃんと覚えるまでに辞書を30回以上引くことも普通によくあります。

また、自分には覚えられないんだ…と強く思っている人は、一種の自己暗示のようになっており、やはり覚えるまでに時間がかかってしまいます。

特に、「年齢のせいで」と言われている方が多いですが、そうは言っても今日が人生で1番若いこと、そして加齢は記憶力の低下に関係がないという研究もあるので、あまり気にしないのがいいと思います。

▼とはいえやはり年齢が気になる方は、65歳でC1試験に合格し、Vollmondの講師になったMasaki先生のインタビュー配信をよければ聞いてみてください。

できないことばかり考えるのではなく、できたこと(例「この単語、前まで何度も調べていたけれど、いつの間にか覚えていた!」)に意識を向けていきましょう^^

実は、ドイツ語がスラスラできない原因は、必ずしも語彙力不足とは限りません。

例えば、「忙しい」と言いたいとき、「忙しい」というドイツ語 beschäftigt がパッと出てこないとします。

多くの人は「やっぱり、単語力がないからだめなんだ…」と落ち込みます。

でも、本当にそうかな?

実はこのケースでは、言い換え力やアウトプット練習が足りないのが原因の可能性が高いです。

beschäftigt という単語を知らなくても、

Ich habe keine Zeit.(私には時間がありません)

と言い換えれば、十分に言いたいことは伝わります。

この例から分析すると、不足している力はこのように考えることができます。

経験上、言語が堪能な方は、アウトプット時の言い換えが速いです。

母語の日本語ですらまだまだ知らない単語があるように、ましてや外国語で単語を完璧にするのは大変です。

「ぴったりの単語が出てこない=ダメ」という考えを手放して、自分自身の今ある語彙力の中でいかに言いたいことを表現できるか、ぜひ意識してみてくださいね!

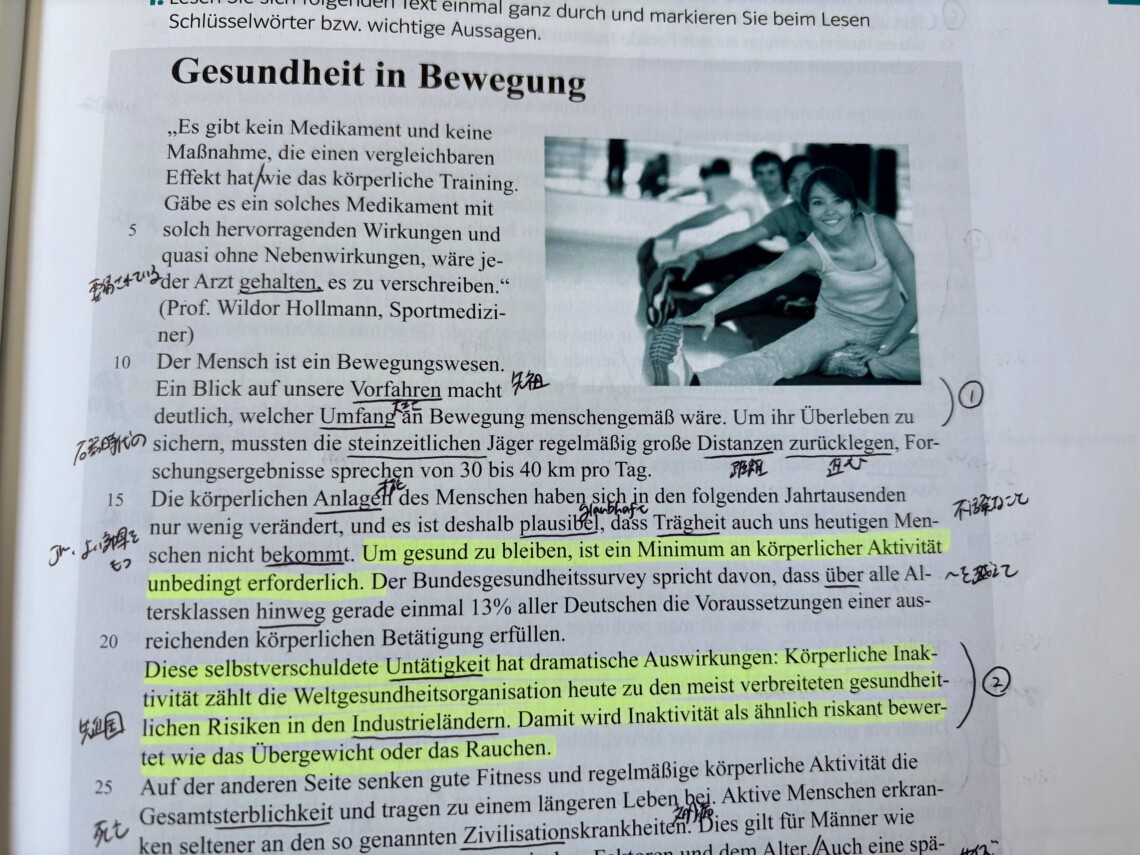

日本語で小説を読んだり、ニュースを聞いていても、知らない単語・表現ってありますよね?

だけどほとんどの人は、その単語の意味をわざわざその場で調べなくとも意味を理解できます。

なぜなら、文脈から意味を推測する「推測力」があるからです。

ただ、それがドイツ語となるとほとんどの人は、たった一つの単語の意味が分からないだけで、読めない・聞けない状態になってしまいます。

最初はどの方も、全ての単語を理解しようとしますが、キーワードとして重要な箇所さえ理解できればそれでOKということをぜひ意識してください。

逆に、初めのうちはどこが重要なのかを見極めるのが難しいのですが、たくさんインプットを重ねる中で「ここは分からなくても大丈夫」というのが分かってくるので、この記事でこれから紹介する多読・多聴を通じて手の抜き方も身につけられるといいと思います◎

私もC2のリーディング問題やリスニング問題の単語を全て分かっていたわけではありませんが、問題となっている箇所のキーワードを理解できたので合格することができたと思っています。

読解メインでの勉強をしてきた方からよくいただく相談ですが、このような場合の原因は「音と文字が結びついていない」がほとんどです。

読むときは自分の頭の中で、自分の好きなようにドイツ語を再生して、自分のペースで読めていたのですが、それがネイティブの発音となり、スピードもリズムも変わったために、聞き取れません。

ドイツ語学習者向けのYouTubeチャンネルを字幕付きで見ながら声に出す「オーバーラッピング」という勉強法がおすすめです。

▼具体的な勉強法やおすすめのYouTubeはこちらの記事で紹介しています。

ここでは、私が実際に日々の学習に取り入れている、無理なく続けられる単語勉強法を紹介します。

ドイツ語には本当にたくさんの単語がありますが、全部を覚えようとしていたら、時間が足りなさすぎます…!

出会う単語に優先順位を付けて、自分にとって必要な単語から覚えるようにしましょう。

例えば、Aktie(株)と Apfel(リンゴ)という2つの単語を見た時に、ほとんどの人にとって先に必要になる可能性が高いのは Apfel で、Aktie は使う機会があまり想像できないと思います。

その場合、Apfel を先に覚えるべきです。

こんな風にフィルターをかけて、覚える単語に優先順位をつけていくと効率的です。

かなり多くの人が、出会った単語は全部覚えないといけないと思っていて苦しんでいます。

必要そうなものから順に、と思い直すだけでも少し心が軽くなりませんか♩?

語彙力を伸ばすための、シンプルかつ最強の勉強法。

それは、少しでも自信がない単語は、その場ですぐに調べること。

それだけ?と思うかもしれませんが、ほとんどの人は分からない単語に出会っても「あとで調べよう」と思って、結局そのまま忘れていきます(もったいない!)。

電車の中、スーパーのレジを待っている間、寝る前のベッドの中など、いつでもどこでもすぐに調べられるよう、スマホに辞書アプリを入れておくのがおすすめです。

正直習慣になるまでは辞書で調べるのが面倒なのですが、ぜひ習慣化するまで続けてほしいです。

なぜなら、今日紹介するどの方法よりも、私の語彙学習で一番役に立っているからです。

おすすめ辞書アプリ

▼他にもおすすめ辞書をこちらのブログ記事で紹介しています。

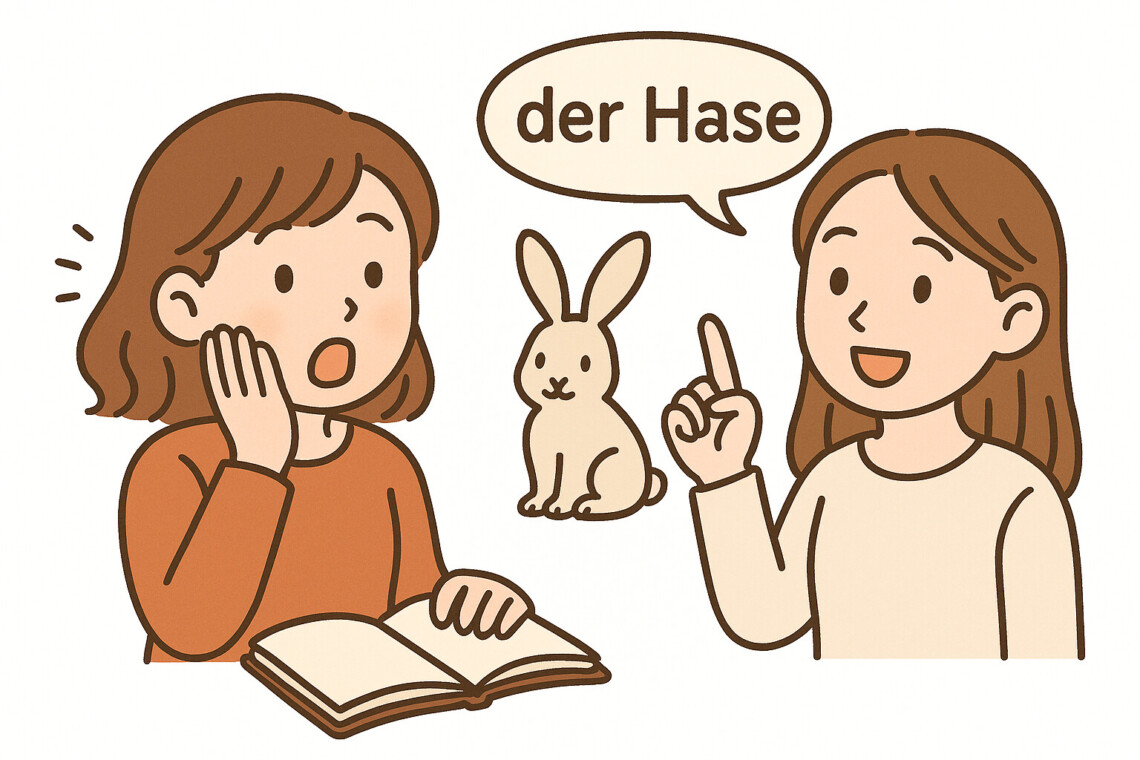

覚えたい単語とのドラマ(=思い出)が強ければ強いほど記憶に残ります。

例えば、私はずっとHase(うさぎ)を女性名詞だと思っていたのですが、授業中にクラスメートから「男性名詞だよ」と言われ、「え、女性名詞でしょ!?」と言って疑いながら辞書を引くと本当に男性名詞だった、という思い出があります。

クラスメートが正しかったのに疑ってしまったこと、自信満々で覚えていたはずのことが全然違っていたことが私の中ではかなり恥ずかしく、その日からこれまで忘れたことはありません(笑)

こんな風に、強い感情と結びついていると単語は覚えやすいです。

まずぜひ実践してほしいのが、覚えたい単語にツッコミを入れることです。

例えば、「Haseって女性名詞っぽいのにまさかの男性名詞!」「知り合いの長谷川(はせがわ)さんを思い出す名前だなー!(”ハーゼ”と”ハセ”の読み方が似てる)」みたいな感じです。

単語帳から文字として頭に入れるのではなく、何でもいいのでそれにオーバーリアクション気味に一言突っ込んでください◎

このツッコミ自体を忘れる可能性もありますが、その際はまた新しいツッコミを入れてください。

とにかく、脳に文字だけではない、何か別の記憶を引き出すきっかけを与えたいです。

また、こうやってツッコミを入れながら勉強すると、単語学習も楽しくなります♩

「1192(いいくに)作ろう鎌倉幕府」のような語呂合わせで覚えるのもすごくいいツッコミです。

例えばドイツ語学習でよく聞くものは以下です。

どうしても覚えられない単語があれば、ぜひ自分だけの語呂合わせを考えてみてくださいね!

ツッコミも語呂合わせも一人でできる方法をまずは紹介しましたが、やはり「ドラマ」としてのインパクトは、一人ではなく他の誰かがその場にいたときの方が大きいです。

先生や友だちなど、誰かと一緒に勉強する機会を少しでも設けることをおすすめします。

「これ、よく知ってるねって先生に褒めてもらって嬉しかった単語だ」

「会話で友だちに訂正された単語だ。恥ずかしかったなあ…」

など、コミュニケーションや体験と結びついた記憶は、より脳に残りやすいです。

▼ドイツ語を話す練習ができるイベントは以下の記事でまとめているので、よければ参考にしてください。

単語帳は色々な単語に出会うのにすごく役立ちますが、私自身はこれまでの語学学習で、単語帳は基本的に使用してきませんでした。

ではどうやって様々な単語に触れてきたのかというと、「多読(たくさん読むこと)」と「多聴(たくさん聴くこと)」を合わせた大量のインプットです。

私は、重要な単語は自ずと文章で何度も出てくると考えているので、単語帳を何周するよりも、その時間を読解・リスニングに充てるようにしています。

読解力・リスニング力も上げながら単語力も上げられるって、一石二鳥じゃありませんか?

また、まとまった文章の中で使われている単語に触れることで、その言葉の使い方やニュアンスなどの「語感」が身につきやすいです。

多読・多聴のポイント

覚えるまで辞書を引き続けるのも個人的には全く問題ないですが、単語を何度も忘れることがストレスな人は、復習に力を入れましょう!

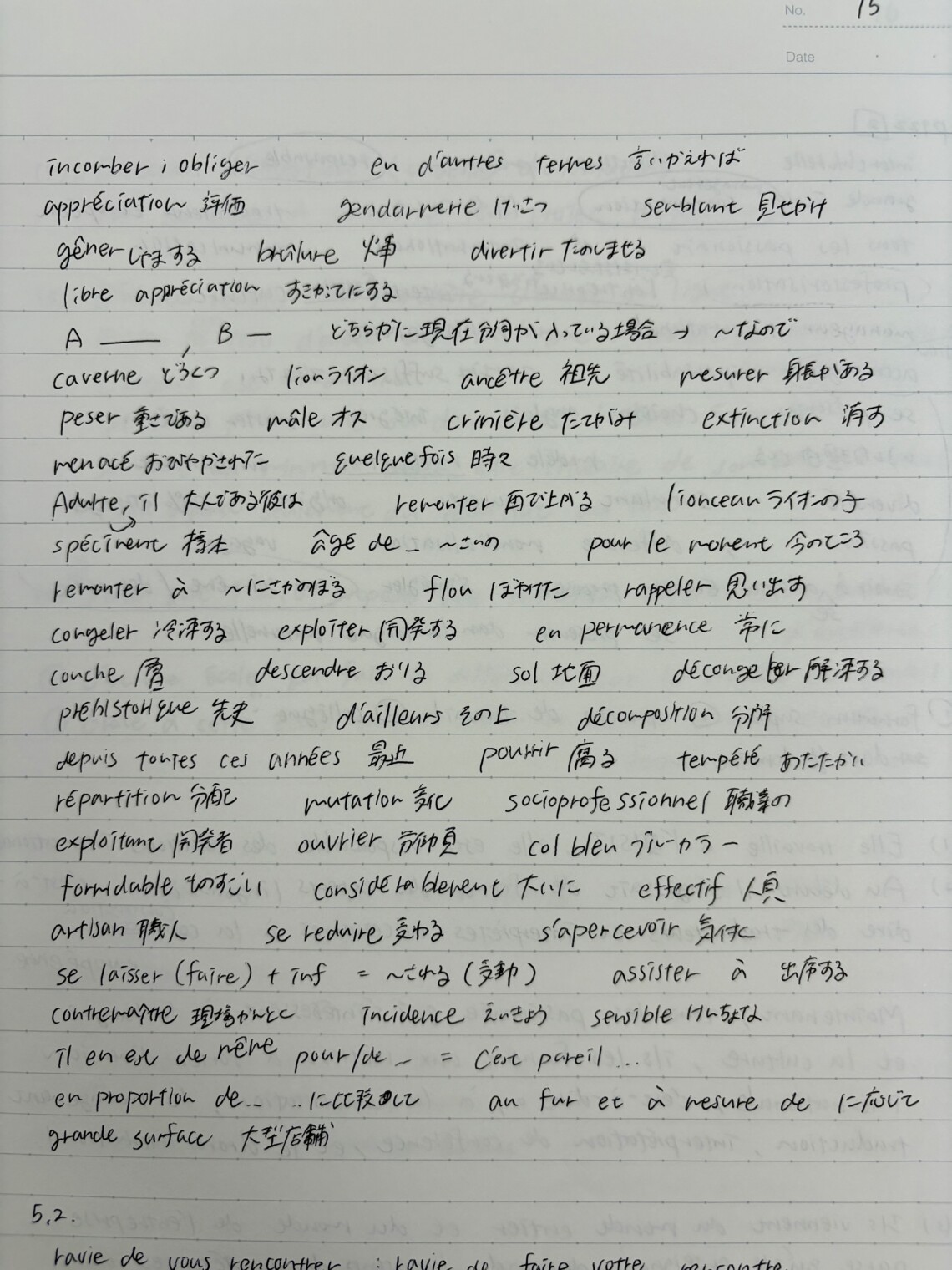

これまでに出会った「なかなか覚えられない単語」や「絶対に覚えたいフレーズ」を、ノートやルーズリーフに書き出してみるだけでOKです。

あなただけのオリジナル単語帳を作りましょう。

単語まとめのポイント

ノートにまとめることで、「あ、この単語、ノートにまとめたやつだ!」と記憶の引き出しが増えて、忘れにくくなります。

さらに復習をすることで、記憶の定着率はどんどん上がっていきます。

今紹介した復習をするときなどに、筋肉を使って体を動かすと単語は覚えやすいです。

単語を眺めるだけじゃなくて、発音したり、何度も書くようにしましょう◎

単語帳の1ページ目から暗記しようとして、途中で挫折してしまった経験はありませんか?

単語は単体で覚えようとするのではなく、(特に会話で使えるようになりたい単語であれば)短い文章やフレーズで覚えるのがおすすめです。

単語帳には例文も併記してあることが多いですが、その例文を丸暗記ではなく、ちょっとしたコツがあります。

それは、この単語を自分が使うシチュエーションを想像して、その時に言いそうな文章を覚えることです。

つまり、自分ごと化するのが大事です。だって、使うのは紛れもないあなたなので!

例えば、先ほどの Apfel(りんご)を覚えたいときを考えてみましょう。

りんごが好きな人の場合:

Ich mag Äpfel.(私はリンゴが好き)

りんごを朝食によく食べる人の場合:

Ich esse oft einen Apfel zum Frühstück.(私はりんご1個をよく朝ごはんに食べる)

長野はりんごで有名と言いたい人の場合:

Nagano ist für Äpfel bekannt.(長野はりんごで有名です)

自分が日常で使いそうな、シンプルで短い文章がおすすめです!(複雑で長い文章は覚えられないのでおすすめしません。)

Apfel だけ単体で覚えていても、いざ使うとなったときにうまく文章が作れない方も多いですが、はじめに言いそうなフレーズを丸暗記しておくと、口から出やすくておすすめです◎

文章で覚えることのメリット

読んだらわかる、聞いたら理解できるという「パッシブ語彙」を、 実際に話したり書いたりできる「アクティブ語彙」に変えていくためには、アウトプット(実際に使ってみること)が何より一番!

使わないことには、使えるようになりません。

言い慣れている「いつもの単語」を使う方が楽なのですが、使える単語を増やしたいなら、意識的に使っていきましょう。

意識的に使うことを続けていると、いつの間にか意識しなくても自然と使えるようになります♩

急に会話で使うのがハードルが高い人は、作文から始めるのがおすすめです^^

▼私は、こんな風に使えるようになりたい単語をリストでまとめて、実際にレッスンや会話、作文で使うようにしています。

実際に使ってみることで、「そういう使い方はしないよ」「その言い方は不自然かも」のようなアドバイスをもらうこともあり、辞書だけでは分からない細かなニュアンスを習得できます。

どんなに勉強を重ねていても、会話中に言いたい単語が分からなくて、言葉が出てこなくなる瞬間がありますよね。

そんなときに助けになるのが、困ったときに使うフレーズをあらかじめ用意して暗記しておくこと。

沈黙で気まずくなるのを防げるだけでなく、焦る気持ちを和らげることができます。

全て覚える必要はないので、「これなら私でも言えそう」と思うものを1つ覚えて、ここぞ!という瞬間に使ってみてください。

単語がすぐに出てこないときでも慌てずに会話を繋ぎ、これらのフレーズで時間稼ぎをしている間に思い出せたり、次に言うことを頭で考えることができるといいですね◎

この「困った」という経験そのものが、忘れかけていた単語を強く記憶に刻むきっかけにもなるよ。

男性・女性・中性名詞の性別が覚えられない問題で悩む方は多いですが、これも単語の覚え方と一緒で、とにかく何度忘れてもいいので何度も覚えようとすることが1番大事です。

特に完全初級〜A2の方が悩まれていますが、大体中級(B1)レベル以降になってくると、「少しずつ覚えれるようになってきました!」と言っている生徒さんが多いです。

C1くらいの上級レベルになると、「これは男性名詞っぽい」のような肌感覚も少しついてきます(外れることもありますが)。

とはいえ、ドイツ語はすぐにレベルアップできるわけではないので、とりあえず今すぐできる対処法を2つ紹介します。

-ung で終わっていたら必ず女性名詞、のような性別ルールがいくつかあるので、基本的なものは覚えておくと楽になります。

▼ルールはこちらの記事で確認できます。

これは私がよく使うテクニックです。

「女性名詞っぽさ」は慣れてきたら結構分かるようになってくるのですが、「男性名詞か中性名詞か」を見分けるのはなかなか難しいと感じます。

知らなかったり思い出せないとき、迷ったら der にしています。

なぜなら、統計データ的に男性名詞の方が中性名詞より多いからです。

ちなみに、1番多いのは女性名詞です。

| 性別 | 割合 |

|---|---|

| 男性 der | 33.6% |

| 女性 die | 45.2% |

| 中性 das | 21.2% |

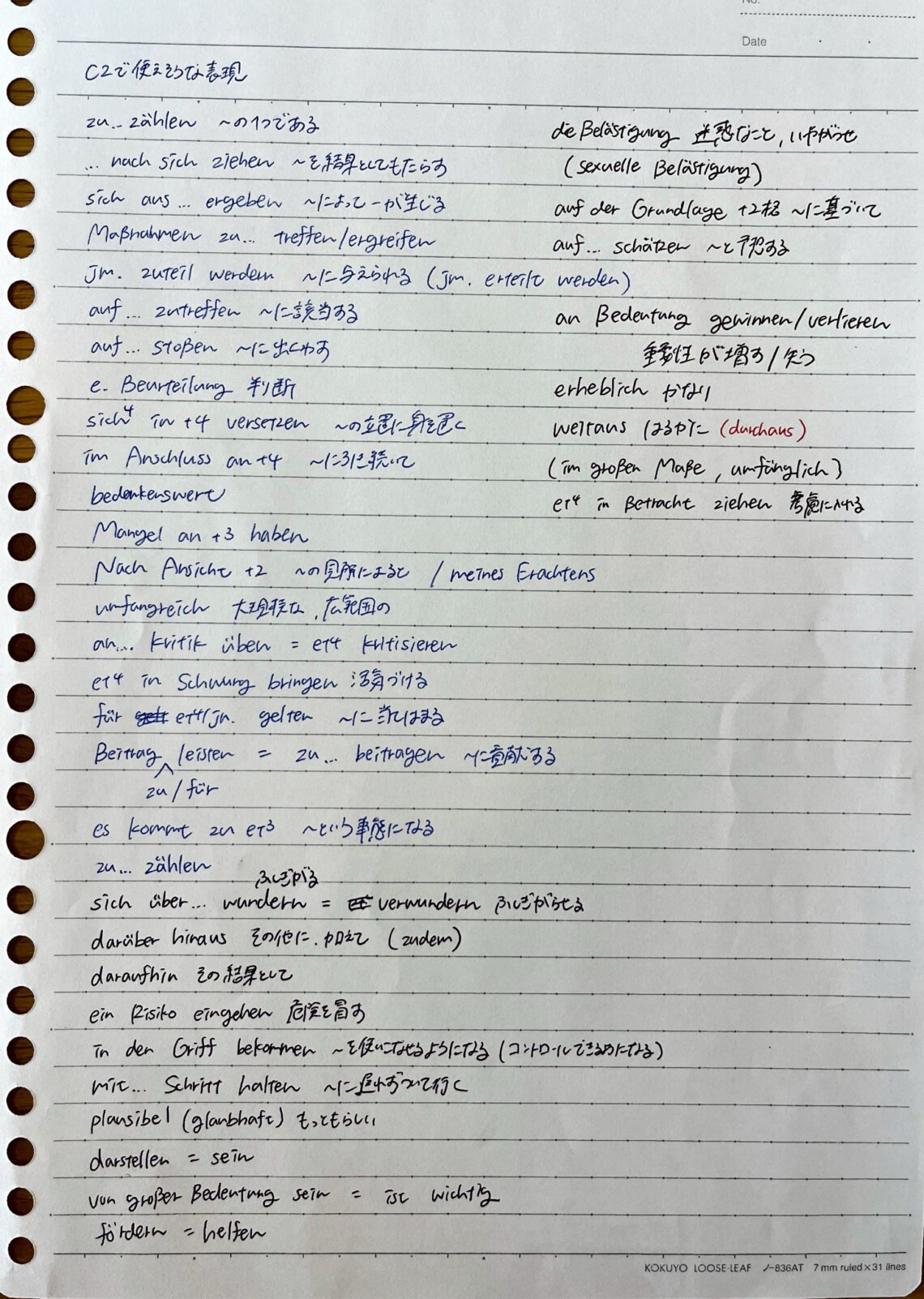

ziehenは「引く」、umziehenは「引っ越す」、erziehenは「教育する」など、前綴り・接頭辞が違うだけで全然違う意味になる動詞がドイツ語にはたくさんあります。

▼Vollmondのこちらの記事では、種類と意味をまとめているので、気になる方はぜひ読んでほしいのですが…

実は、私自身はドイツ語講師になるまでは頭にほとんど入っていませんでした。

ただでさえドイツ語は格変化など覚えることが多いのに、前綴りの意味まで覚えるのは無理だー!と避けていました(苦笑)

ではどうやっていたのかというと、やはりこれも性別と同じで、難しいことは考えずとにかくひたすら繰り返し覚えてきました(でも結局これが1番の近道だと思います)。

何度か、ausから始まる動詞(例:ausgeben, ausatmen)のように、前綴りごとに覚えようとエクセルでシートを作ったこともあったのですが、まとめることで満足してしまって結局覚えられませんでした。

また、もしまとめて覚えるのであれば、前綴りごとに覚えるよりも、以下の画像のように動詞ごとに覚える方が効率的だと思います。

▼Vollmondのポッドキャストでは、色々な「nehmen」を覚えやすいようにストーリー化した配信を過去に行いました。

前述したように、私自身は単語帳は使わない派ですが、逆に単語帳を使う派の方もいると思います。

そんな方によくおすすめしている単語帳が『新・独検合格 単語+熟語1800』です。

独検対策用に限らず、通常の単語勉強にも使える、よく周りで評判を聞く単語帳です!

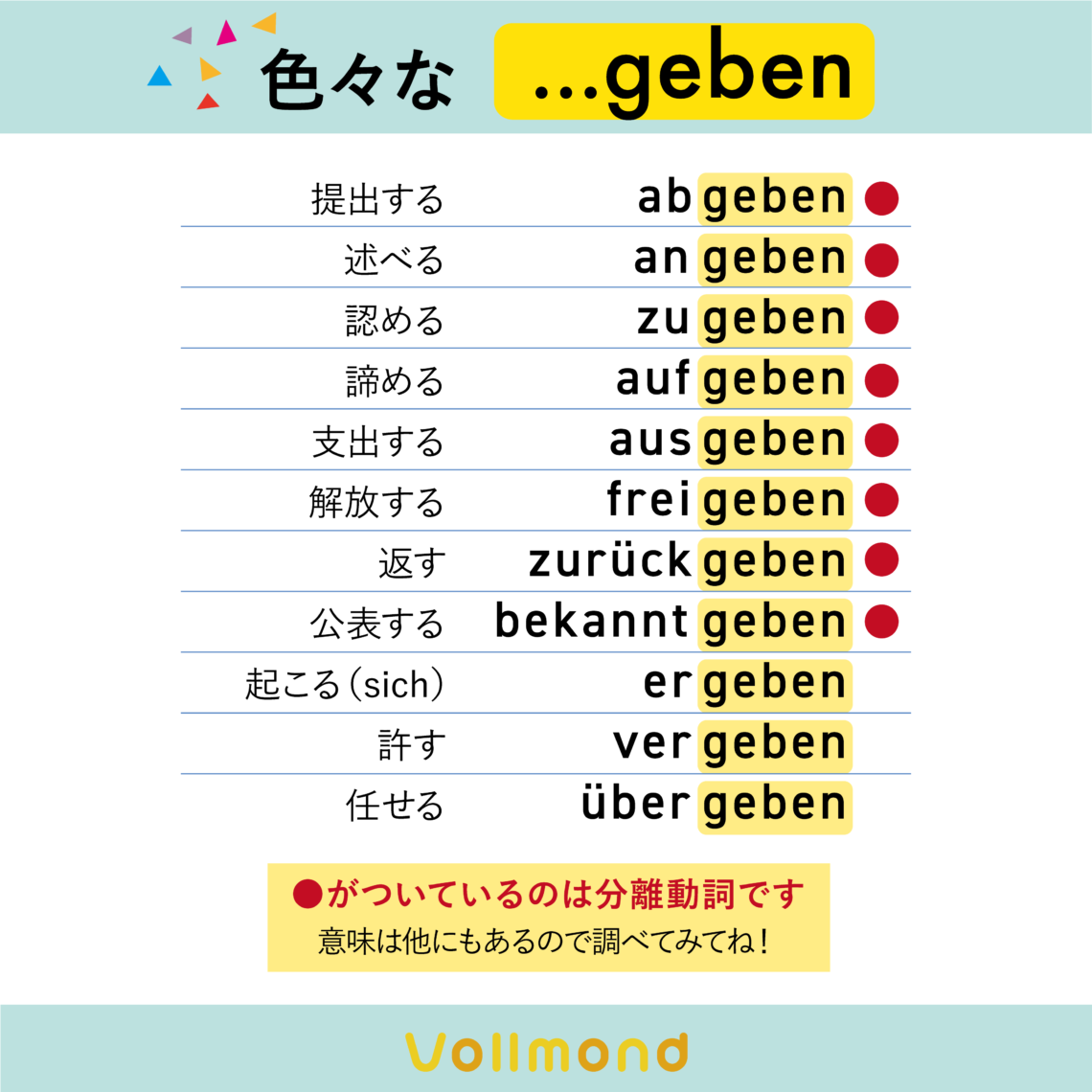

B2レベル以上の方におすすめなのが『会話と作文に役立つドイツ語定型表現365』です。

私はこちらをC2試験対策(特にライティング・スピーキング)のために、辞書代わりに使うことが多かったです。

自分で使えそうなものは使いたいリストに載せて、使ってみるようにしていました。

単語カードは紙で作るのもいいですが、持ち運びの手間やシャッフルのしやすさを考えたときに、オンラインのアプリがおすすめです◎

私が学習者としても講師としても愛用しているのが「Quizlet(クイズレット)」です。

ドイツ留学中や試験前には、覚えたい単語をQuizletに登録して、隙間時間に取り組むようにしていました。

アプリなので、電車や寝る前のちょっとした隙間時間を使えるのがいいです^^

登録するのもすごく簡単で、「単語カードを作ること自体に時間がかかって肝心の覚える時間を取れない問題」が解決します。

ドイツ語の語彙学習って、なんだか終わりのないテーマに感じられますよね。

でも、学び方を少し工夫するだけで、その道のりはもっと楽しく、前向きなものに変わります。

すべてを完璧にしようとしなくて大丈夫です。大切なのは、あきらめずにコツコツと言葉に触れ続けること。

ぜひ一緒にがんばっていきましょう!